EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ (14-IX-25)

Evangelio según JUAN 3, 13-17

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo:

—Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre.

Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna.

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna.

Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él.

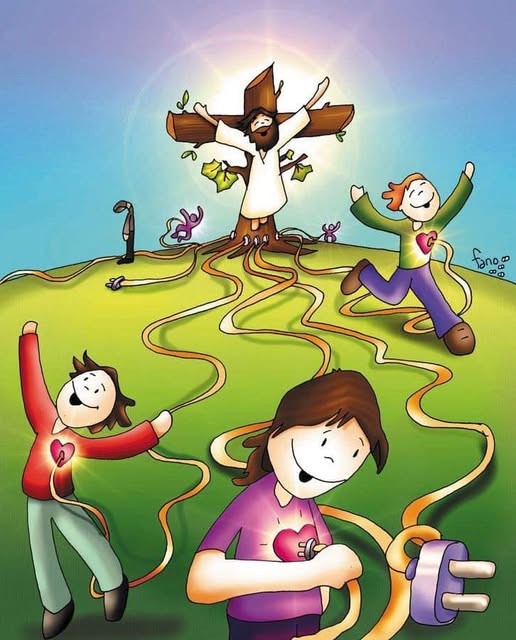

Miramos a Cristo crucificado.

La cruz no puede entenderse ni adorarse sin el crucificado. Lo expresa claramente la primera lectura que hemos proclamado: «Haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte: los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla». Hay que mirar a la serpiente, no al estandarte. Nosotros mirarnos también a Cristo crucificado. La cruz sigue siendo un instrumento de tortura y muerte, y Cristo está siendo crucificado, agoniza y muere hoy en todos los crucificados de la historia, que muchas veces parece más historia inhumana que historia humana.

Los cristianos no adoramos una cruz, sino a Uno que murió crucificado. Se ha entregado a todos por amor, hasta padecer la humillación de morir en una cruz, instrumento de tortura y muerte inventado por los hombres, no por Dios. Pero nuestro Padre ha acogido la vida y muerte de Jesús y la ha exaltado hasta hacerle Señor del mundo y de su historia. Dios no exalta la cruz, sino al inocente que ha muerto en ella.

Jesús de Nazaret, el crucificado y reivindicado, camino, verdad y vida, nos quiere enseñar y conducir, con su propia vida, a una verdad fundamental: que Él mismo se identifica con todas las personas que sufren y mueren injustamente en Gaza, en la guerra de Ucrania, en el conflicto de Chad. Que son perseguidas por ser emigrantes, por su inclinación sexual o por su naturaleza racial. Estos forman parte hoy de los crucificados de nuestro mundo.